武阳宁教授、博士、人民教师

越南河内国家大学所属

人文与社会科学大学

文章发表于

《首都解放60年的成就、机遇、挑战与发展研讨会》论文集,2014年10月,河内市市委-人民议会-人民委员会-祖国阵线委员会。

首都河内

国际交流大门

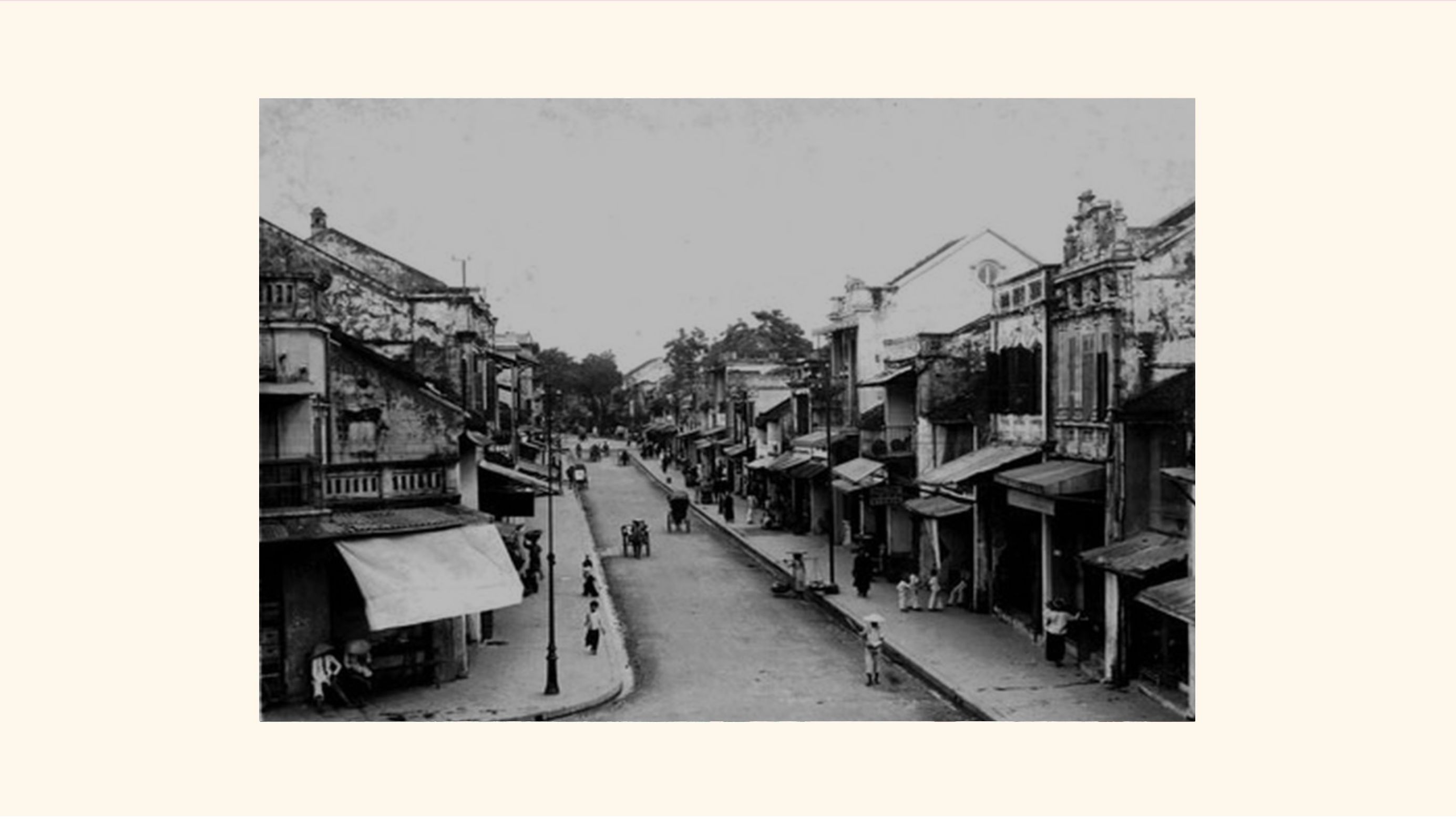

升龙—交趾:

一个商业中心

从 17 至 18 世纪,升龙已成为商业中心,敞开大门接待来自遥远的西方各地的外国人。众多葡萄牙、荷兰、英国商人和教士以及日本、中国、爪哇等东方商人的出现使这里变得拥挤而热闹。

下面是一位17世纪下半叶居住在交趾的荷兰商人的描述,展现了当时升龙的繁华贸易景象:“交趾的规模可与许多欧洲城市相媲美,而其市人口则要多得多,尤其是每月农历初一、十五开办集市时,无数来自郊区村庄的人和货物涌向这里。平时宽敞整洁的街道,现在变得拥挤不堪,甚至30分钟内能走 100 步就已经很好了。不同类型的商品被规定在不同街道上出售,每条街道由一、两或三个村庄的居民组成。街上的人们像欧洲城市的行会一样组织销售…”。

显然,升龙早在几个世纪前就打开了交流之门,真正具有全国乃至东亚地区商业、政治和经济中心的地位。

在热闹的街道上有一个英国贸易站“安静地位于城市的北侧,面朝河流”,还有一个荷兰贸易站“南侧毗邻英国贸易站””。

显然,升龙早在几个世纪前就打开了交流之门,真正具有全国乃至东亚地区商业、政治和经济中心的地位。交趾人按照民族传统习俗,以和谐和机智之心而很快迎接陌生客人。

河内

充满革命和抗战的英勇气氛

自从法国殖民主义者入侵我国、侵占北部、征服河内以来,这里虽然城市面貌或多或少发生了变化,出现了现代建筑工程,但与外界的关系几乎是封闭的,并处于“割地”城市的命运,这里的外国人只有统治阶级的“洋男人洋女人”。第二次世界大战期间,日本人来了,主要是作为法西斯军队。

1945年八月革命刮起新风,河内被定为越南民主共和国首都。金星红旗覆盖了整个河内,使得带着“夺回印度支那”阴谋回来的法国情报官员让·圣特尼惊讶地记录下总起义后的所见所闻:“当飞机低空飞过河内上空时,我们看到了城市里奇特的红色花朵很快绽放,仿佛在欢迎我们。飞机降得更低时,我们才看出那是金星红旗。我们面面相觑,这不是我们发自内心所希望的欢迎!”,正是如此,他们不知道河内人只做好准备欢迎带来和平与友谊的朋友。

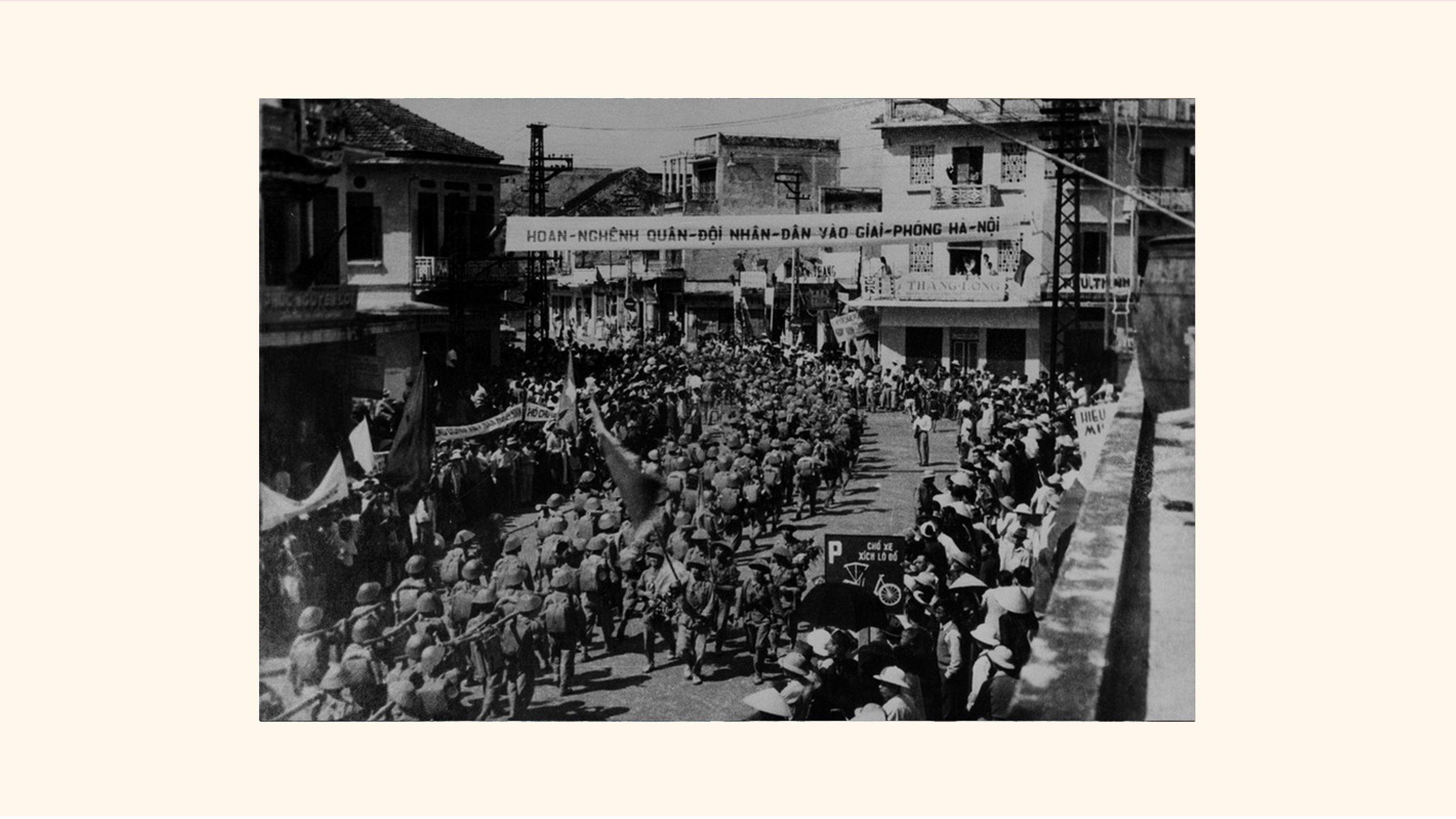

法军开始撤离河内。 (图片来源:越通社)

法军开始撤离河内。 (图片来源:越通社)

1945-1946年,河内从来没有出现过如此多且成分复杂的外国人,友人很少,但试图入侵我们国家的人很多。日本法西斯士兵虽然已经投降,但尚未完全撤退;中华民国军队以同盟国的名义入侵,试图推翻革命政府。《初步协定》达成后,法军被允许驻扎在多个大城市,主要是河内。河内人民响应政府和胡志明主席的号召,冷静对待外国人,尽量避免挑衅,但仍坚强做好抗战准备。这是一种文明但不退缩、精致但很坚强的应对行为,在沸腾的革命初期创造了河内文化的新特征。

然后,战争爆发,1946年12月19日晚,“20时整,河内的电力被切断,而自卫队则多处攻击法国地区。圣特尼的汽车在从他家前往共和专员公署的途中被地雷击中,他受了重伤。给法国殖民代表一枪,这是河内人民对侵略者的第一反应。接下来是河内一号联区自卫队的长达60多个昼夜的顽强战斗。首都团的英勇战斗拉开了全国抗战的序幕,八年后的1954年10月,“五大市门迎进军”,获得解放。

河内再次活在充满革命精神气氛中。返回首都的头几天,胡志明主席就发出号召:“全国人民都仰望我们的首都。世界注视着我们的首都。我们大家必须努力维护秩序和安全,让我们的首都在物质和精神方面都保持和平、美丽”。响应胡志明主席号召,首都人民努力把河内建设成为文明有序的城市。工业区纷纷涌现,一排排的预制房屋逐步建成。统一公园和青年街是每周日“社会主义劳动”的成千上万名青年和学生的一首充活力的歌曲。新成立的各所大学,最为突出的有综合大学、百科大学、经济大学、农林大学、医药大学和师范大学等是从战区归来的。培养了新的知识分子队伍和数万名各级高中生。然而,河内仍然贫穷,贫穷在纯洁、秩序和向前迈进中存在。

1954年10月17日,河内解放后,胡志明主席亲切会见对越南进行友好访问的印度总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁。 (图片来源:越通社)

1954年10月17日,河内解放后,胡志明主席亲切会见对越南进行友好访问的印度总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁。 (图片来源:越通社)

解放后第一位访问河内的外国贵宾是印度共和国总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁,他担任

印度支那停战监查国际委员会主席(根据《日内瓦协定》),紧随其后的是缅甸联邦总理吴努。河内人民热烈欢迎越南友人、民族解放运动的顽强战士。在接下来的几年里,河内人民一直欢迎来自社会主义国家和亚洲、非洲、拉丁美洲的领导人、政治家和朋友。

但在整整十年的和平建设(1954年至1964年)后,河内再次进入了抗击美帝国主义破坏性战争的激烈斗争。疏散的河内有些荒凉,但在地面和天空之间的不对称战斗中却坚定不移。除了带来关爱和支持抗美战争的朋友之外,河内还迎来了“从天而降”的不速之客,入住“河内希尔顿酒店”。那是被击落的敌方飞行员,但河内人民仍然本着符合民族传统道德的宽容和人道精神,而妥善对待他们。

河内市在战争岁月一直坚韧不拔,河内军民克服重重挑战、内忧外患,坚定不移地前进。

战争结束,南方解放,山河合一。河内成为统一国家——越南社会主义共和国的首都。国际关系不断扩大,包括东盟5国在内的世界许多国家与越南正式建交。越南正式成为联合国第149个成员国。这些成就吸引了许多外国游客来到河内,但不久之后,西南和北部边境的战争以及敌对势力的禁运政策造成了许多困难,外交大门再次关闭。

河内市在战争岁月一直坚韧不拔,河内军民克服重重挑战、内忧外患,坚定不移地前进。为表彰两次抗战救国胜利,适值1999年首都解放45周年之际,河内市被授予英雄首都和革命城市称号。

河内人

——民间外交大使

越共六大(1986年)制定的革新政策使国家摆脱围困、孤立的局面,与所有大国实现关系正常化并建立关系,并扩大了经济和文化交流。在这股新风中,首都河内真正成为全国的国际交流中心。河内每天都欢迎许多外国人,从政治家到商人,从文化和教育活动人士到游客和运动员。其中,还有人留下来做生意、长期居住。

自革新之日起,河内就以一个日新月异、充满活力的城市、一座现代化的城市,但仍保留着许多古老的特色,拥有老城区和文庙-国子监等许多历史文化古迹、一座优雅和好客的人民的友谊之城展现在世人面前。鉴于这些突出特点,河内于1999年被联合国教科文组织授予“和平之城”称号; 2010年,世界遗产委员会将升龙-河内皇城中心区列为世界文化遗产,充满越南传统文化并是历朝历代的持续权力中心。

游客参观文庙-国子监。(河南 摄)

游客参观文庙-国子监。(河南 摄)

今天的河内顺应国家大势而发展,大门敞开,欢迎来自各大洲的朋友,在贸易、投资、金融、文化、教育、旅游、体育等多个领域进行交流。客人越多、主人越高兴,但要进行有效的交流,还应看到那些让客人不满意的问题。

今日的对外活动不仅是外交官员的工作,也不仅限于会议或宴会,而是与任何人、在任何地方、在任何时候都在进行。一个灿烂的笑容,一句礼貌的话语,一个热情的举动,河内市民的热情帮助,从出租车司机到售货员,从交警同志到戴红领巾的学生,从办公室工作人员到三轮车司机等都给游客(包括国内游客)带来欢乐,有关千年文献的河内人民的美好寓意。但相反,我们的形象会恶化。笔者在我们与陌生人的交往中经历过欢乐和悲伤。

因此,首要问题是如何让每一位河内人都意识到主人迎接远方客人的责任和荣誉。通过在社区组织中开展宣传活动、在学校中进行教育、在经常与外国人接触的职业的工会中进行宣传,最终扩大到首都所有公民。首先在中心地区开展一场向全市人民宣传外交精神的活动,是非常必要和可行的。编写简单实用的材料,可以让首都群众更快地了解民间外交,并在实践中发挥作用。

一个灿烂的笑容,一句礼貌的话语,一个热情的举动,河内市民的热情帮助,从出租车司机到售货员,从交警同志到戴红领巾的学生,从办公室工作人员到三轮车司机等都给游客(包括国内游客)带来欢乐,有关千年文献的河内人民的美好寓意。

其次,只有当主人和客人能够互相理解并互相交谈时,也就是说,当河内人能够用外语(首先是英语)进行交流时,这种关系才具有实用性。每个行业、每个对象都应该有外语课和通用外语手册。例如,为出租车和三轮车司机、销售人员、固定员工、交警开设单独的课程。每个人只学习与自己的职业或工作相关的基本单词和一些对话。

凭借在首都解放后开展了“平民学务” 扫盲运动的经验,当然河内可以做得很好。当然,我们需要有人编写适合每个对象的简单材料,我们需要热情而合格的教师,可以从外国语学校的讲师和志愿者学生以及各个专业的擅长外语的人等中选择。创造运动和培育运动,外语带来好处,人们一定会响应。

游客参观一处河内遗迹。

游客参观一处河内遗迹。

第三,只有当我们在生活方式和工作中表现出一定的文明程度时,我们的关系才会真正牢固,而首先要考虑的是遵守纪律。外国人很快就会发现街道交通、拥挤场所的行为、环境卫生意识和官僚机构缺乏纪律。投资者对工人不保证准时、不遵循正确的生产流程以及许多其他欺诈和骚扰行为非常不满。克服不良习惯,成为文明城市及和平之都的公民,不仅得到外国人的同情,也为建设富饶美丽的河内、为国家现代化工业化作出贡献。

作为首都的河内有义务履行代表国家对外交往的职责。要如何让每一位河内公民成为民间对外活动的大使,在外国游客心目中树立良好形象,留下美好印象。

图片来源:《新河内》报

图片来源:《新河内》报

总而言之,再次回顾胡伯伯60年前的教诲:“全国人民都仰望首都。世界注视着我们首都。我们要努力维护秩序安全,让首都和平和美丽。” 这句话永远铭刻在每个河内人的心中,并需要通过每个首都公民的行动来表达。

美术设计:玉叶

图片来源:忠孝、《新河内》报、越通社

编译:芳玄 玄眉